Mit Central Park in the Dark, entstanden 1906 und revidiert 1936, portraitierte Charles Ives seinen damaligen Lebensmittelpunkt, die Metropole New York, und erschuf gleichzeitig einen kompositorischen Erinnerungsort der USA als kulturelles Gedächtnis. So schreibt er im Nachwort der revidierten Fassung: „This piece purports to be a picture-in-sounds of the sounds of nature and happenings that men would hear (…) when sitting on a bench in Central Park on a hot summer night.”

Stille Dunkelheit erklingt silbrig in den Streichern, die ihre von Triolen und Quintolen zerdehnte Phrase aus mystischen vielstimmigen Akkorden unermüdlich wiederholen. Straßensänger und Nachtschwärmer mischen sich in den Holzbläserstimmen unter die nächtlichen Klänge. Pianolas aus dem nahen Apartmenthaus liefern sich ein Ragtime-Duell des damals beliebten Songs Hello! Ma Baby, Hello! Ma honey, Hello! Ma ragtime gal. Geräusche aus dem Casino, rufende Zeitungsjungen, Straßenbahn und Feuerwehrwagen überdecken die Stille des Parks, was durch den sich immer weiter verdichtenden Orchesterapparat vertont wird. Tempo, Lautstärke, Rhythmik – alles kumuliert – ein Droschkenpferd rennt davon und setzt über den Zaun. Plötzlich ist sie wieder hörbar, die Stille. Ein Echo erklingt über den Teich: »again the darkness is heard – an echo over the pond – and we walk home.«

Das Orchesterstück Central Park in the Dark bietet als frühes Werk bereits einen Mikrokosmos der Kompositionsweise von Charles Ives. Es ist programmatische Musik, die sich aus einer Mischung an persönlichen Erinnerungen sowie historisch-politischen und genuin amerikanischen kulturellen Bezügen speist. Das entlaufene Droschkenpferd begegnete ihm tatsächlich, wie er auf einer Skizze zum Stück 1906 notierte: »Runaway smashes into fence, heard at 65 C P W«. Die Idee der Teilung des Klangkörpers in Distanz- und Hauptorchester als Hinter- und Vordergrund beschäftigte Ives in zahlreichen späteren Orchesterwerken ab 1915. So realisierte er sie auch im 3. Satz des Orchestral Set Nr. 2 From Hanover Square North, at the End of a Tragic Day, the Voice of the People again arose mit historisch-politischem Bezug zur Versenkung der Lusitania und im 2. Satz Allegretto der 4. Sinfonie, dem die Kurzgeschichte The Celestial Railroad von Nathaniel Hawthorne programmatisch unterliegt. Eine exakte Datierung der Werke wird durch Ives‹ kontinuierliche Revision erschwert. Durch die graduelle Anreicherung der Schichten im Hauptorchester kommt es zu einer Verdeckung des Distanzorchesters und im Fall der genannten später entstandenen Orchesterwerke zu Polytonalität und Polymetrik. In Central Park in the Dark ebenso wie in The Unanswered Question (beide 1906) lässt sich eine Vorstufe dazu erkennen. Typischerweise setzt Ives bei der Teilung des Klangkörpers die Streichergruppe als Distanzorchester ein, um eine ostinate Fläche aus changierenden Akkorden zu bilden. Im 1933 verfassten Aufsatz Music and its Future erinnert sich Ives an ein Klangerlebnis aus seiner Kindheit mit zwei bis drei musizierenden Gruppen, die um einen Dorfplatz aufgestellt von Plätzen und Dächern spielten:

»Dem Verfasser selbst hat sich jedenfalls der Eindruck der Echostimmen des Gesangs und der Violinen auf den Dächern tief eingeprägt. Ganz ähnliche Wirkungen können auch in abgeschlossenen Räumen erzielt werden, indem die Klangquelle teilweise zugedeckt wird. (…) Ähnlich, wie das Auge angesichts einer bestimmten Aussicht sich entweder auf den Himmel, die Wolken und den fernen Horizont konzentrieren und dennoch die Farben und Formen des Vordergrunds wahrnehmen oder umgekehrt sich auf den Vordergrund konzentrieren und dennoch den Horizont und die Farben der Ferne wahrnehmen kann, vermag auch der Hörer die Beziehungen zwischen den rhythmischen, harmonischen und anderen Elementen der Musik in seiner Vorstellung auf verschiedene Arten anzuordnen. Mit anderen Worten kann also das Ohr in der Musik eine ähnliche Rolle spielen wie das Auge im eben genannten Beispiel.«

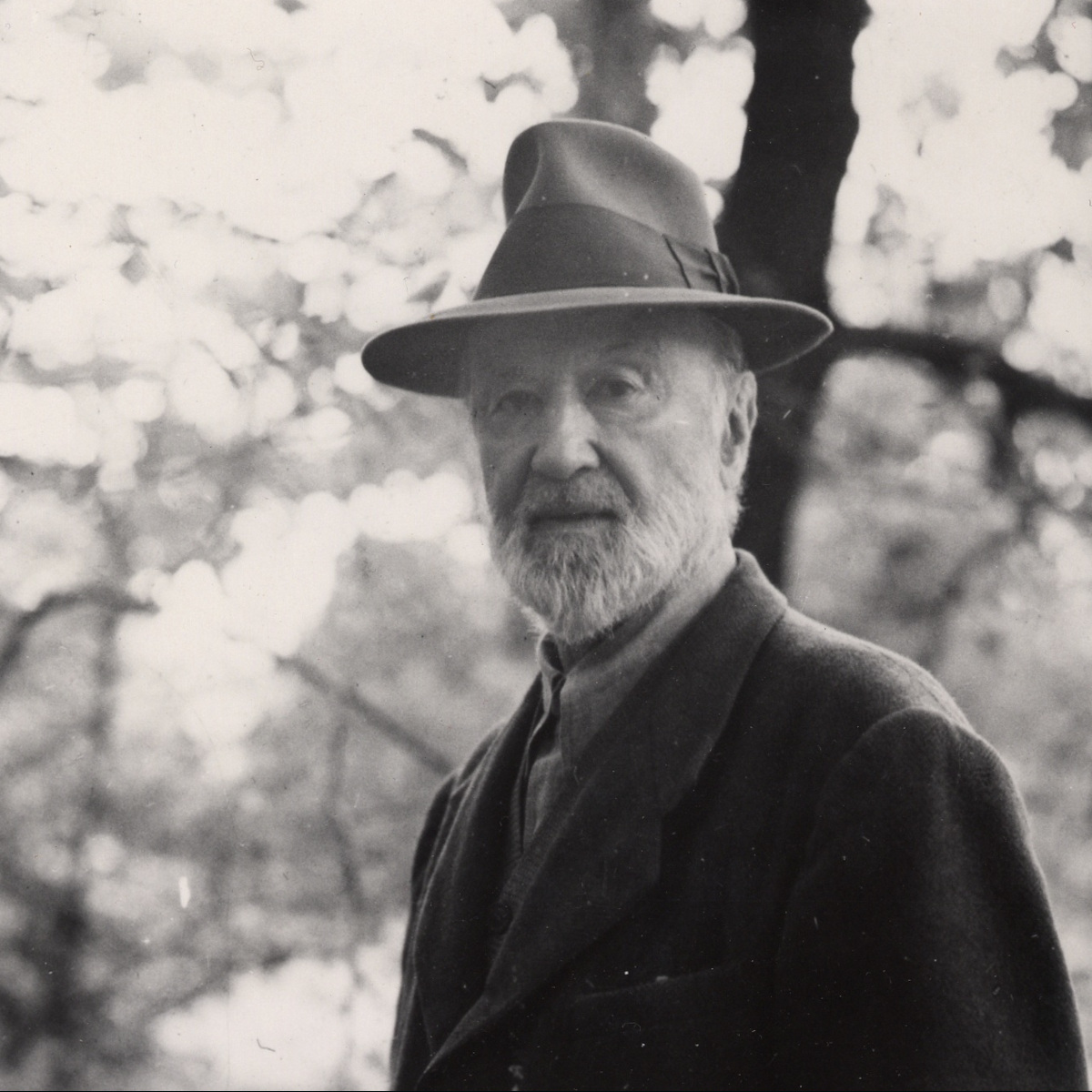

Geboren 1874, im selben Jahr wie Arnold Schönberg, begehen wir 2024 auch den 150. Geburtstag von Charles Ives. Obgleich sein Schaffen über vier Dekaden nahezu ungesehen blieb und erst in den 1940er Jahren nennenswerte öffentliche Rezeption erfuhr, gilt Ives als einer der bedeutendsten Komponisten der USA.

[…]

Den vollständigen Beitrag finden Sie im Programmheft zum musica viva-Konzert am 23. Februar 2024.

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit Duncan Ward

Freitag, 23. Februar 2024

Herkulessaal der Münchner Residenz

Ives: Central Park in the Dark

Djordjević: Mali svitac

Borboudakis: sparks, waves and horizons (UA)

Djordjević: Čvor

Gubaidulina: Konzert für Viola und Orchester

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Im musica viva-Konzert am 20. Dezember wird Bernhard Langs GAME 18 Radio Loops uraufgeführt: ein Kompositionsauftrag der musica viva/BR anlässlich 75 Jahre Bayerischer Rundfunk und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Dafür hörte sich der österreichische Komponist durch Audioarchivmaterial der ARD.

Minas Borboudakis, 1974 auf Kreta geboren, ist mit dem Meer aufgewachsen. In seinem neuen Orchesterwerk sparks, waves and horizons macht sich das bemerkbar, weil Borboudakis die Energie der Meereswellen und die scheinbare Bewegungslosigkeit des Horizonts als strukturelle und klangliche Gegensätze vereint. Im Interview mit Julian Kämper sprach der in München lebende Komponist über das Meer als Klangbild ständiger Erneuerung.

Lisa Streich, Förderpreisträgerin der Ernst von Siemens Musikstiftung, sprach im Interview mit Julian Kämper über ihre Komposition Jubelhemd. Benannt ist das »Concerto Grosso« nach der gleichnamigen Arbeit des österreichischen Künstlers Markus Schinwald: einem Hemd, das sich mit seinen nach oben gestreckten Armen ausschließlich in Jubelgeste tragen lässt.